2023年4月より、改正食品衛生法の完全施行に伴い、より多くの食品事業者に対して仕入れ・販売記録の保存が義務化されました。従来は牛肉などの一部食品に限られていた記録保存義務が、ほぼすべての加工食品や輸入食品に拡大され、食中毒発生時の迅速な原因究明や回収が可能になりました。また、大手外食チェーンでの産地偽装問題は記憶に新しく、消費者の食の安全への関心はかつてないほど高まっています。 「産地不明の食材」「原産国偽装」「食中毒の拡大」—こうした言葉が飲食業界を震撼させる中、お客様の「本当に安心できるお店」を見極める目は年々厳しくなっています。清潔な店内や丁寧な接客はもちろん、その一皿に使われている食材がどこから来たのかという「透明性」が、今や飲食店の信頼構築に欠かせない要素となっています。食材のトレーサビリティ管理は、単なる法令遵守だけでなく、あなたのお店の価値を高める強力な武器になるのです。 このコラムでは、産地・ロット管理の基本から実践方法、そして「もしも」の時に真価を発揮する危機管理としての役割まで、飲食店オーナーやマネージャーが今すぐ取り組むべき食材トレーサビリティをご紹介します。料理の味だけでなく、「安心」という目に見えない価値を提供するためのノウハウを、ぜひ明日からの店舗運営にお役立てください。

食材のトレースで安心を!産地・ロット管理のすすめ

お客様が飲食店に求める「安心・安全」は、見た目の清潔さだけではありません。近年の食中毒や異物混入事件を受けて、「食材の出どころが明確であること」が信頼の重要な要素となっています。

そこで注目されるのが、食材の「トレーサビリティ(追跡可能性)」の確保です。トレーサビリティとは、生産から流通、販売、提供、そして顧客に至るまでの一連の流れにおいて、食材がどこから来てどのように店に届いたかを記録・確認できる仕組みのことを指します。

産地・ロット番号の管理とは?

産地管理:食材がどの地域・どの生産者から来たかを記録します。特に野菜・魚介類・肉類では、安全性や品質に直結する重要な情報です。

ロット管理:同じ仕入れ単位に付与された番号で、いつ・どこで仕入れたか、どの商品に使われたかを把握できます。万が一の事故時には、対象範囲を絞り込むことが可能です。

お米や牛肉では法律による表示義務もあります。例えば、メニューに「国産米(○○県産コシヒカリ)使用」や、焼肉店などで「個体識別番号:1234567890」を表示するケースが代表的です。

安全性の担保とリスク対応

万が一、食中毒などの事故が起きた場合、トレーサビリティがあると次のようなメリットがあります。

!原因究明がスピーディーに行える

!該当メニューの提供停止や商品廃棄の判断が迅速にできる

!保健所や顧客への説明責任を果たしやすい

このように、店舗運営のリスクマネジメントとしても非常に有効です。

~実践ポイント~

- 仕入れ帳や納品書を保管する(紙でもデジタルでも可)

- メニューごとに使用食材を記録する(アレルギー対策にも有効)

- 定期的にロット番号と在庫状況を照合する

- サプライヤーに産地の開示を求める習慣をつける

「安心できる店」から「信頼される店」へ

産地・ロット管理は、目立たない裏方の作業かもしれません。しかし、この地道な取り組みこそが、顧客からの信頼を積み重ね、もしもの時にも堂々と責任ある対応ができるお店づくりにつながります。「信頼」は一朝一夕で築けるものではなく、見えない努力の積み重ねです。

「料理がおいしいだけじゃない!」「 安心して来店できるからまた来たい!」 そう思ってもらえるお店になる第一歩を目指しませんか。

\このコラムだけ!限定公開資料、配布中!/

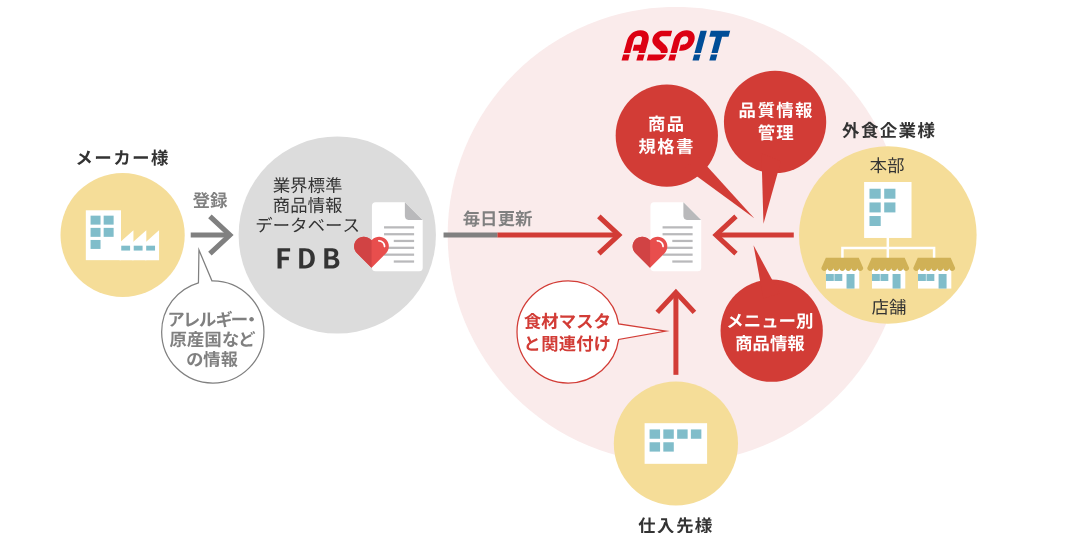

効率的に「原産国管理」ができるツール⇒食の安心情報サービス!

ASPITでは、アレルギーや栄養成分だけではなく、原産国の管理もできます。

メーカーが入力した規格書情報をそのまま閲覧可能なため、産地や原産国等二重入力の手間もありません。

(※ロット管理は規格書情報に反映されていないことが多いです)

この機会にぜひ導入をご検討ください。