「今日も野菜を腐らせてしまった」「仕込みすぎて余った」そんな日常の悩み、ありませんか?実は、月30万円の食材ロスを半減するだけで年間180万円の節約が可能です。これは売上換算で約600万円分の効果に相当します。食品ロス削減は単なる「もったいない」ではなく、コスト削減・ブランド価値向上・従業員満足度アップを同時に実現する戦略的経営手法です。今回のコラムでは、あなたの店舗の「見えないお金」を「見えるお金」に変える具体的な方法を、分かりやすく解説します。

飲食店のフードロス削減が経営戦略として重要な理由

日本の食品ロスは年間約464万トン(2023年度推計)。うち事業系が約231万トンで、飲食店を含む外食分野は2022年度時点で約60万トンの「食べられるのに捨てられた食品」を生んでいます(政府推計)。

このムダを減らせば、仕入や仕込みの無駄が減ってコストが下がり、同時に「環境に配慮するお店」として評価も高まります。国連のSDGs目標12.3は、2030年までに食品ロスを半減することを掲げており、社会の期待も年々大きくなっています。「今日も野菜を腐らせてしまった」「仕込みすぎて余った」そんな日常の悩みも、計画と仕組みで着実に減らせます。食品ロス対策は、サステナビリティと収益を同時に伸ばす"経営の打ち手"となるのです。

(経営改善の具体的インパクト)

月約30万円の食材ロスを半分に削減すれば、年間約180万円のコスト削減を実現できます。これは売上換算で約600万円分(利益率30%の場合)の効果に相当します。

1.フードロス削減の経営メリット

1-1直接的なコスト削減効果、「見えないお金」を「見えるお金」に変える。

(具体的な削減効果)

・食材コストの最適化を図る。(在庫・仕込みの適正化で約10〜20%のコスト削減)

・可燃ごみ重量の減少→回収頻度や容器費の見直しによって廃棄物処理費を削減可能。

・調理・保管の効率化で電気・ガス代の上昇を抑制し、光熱費などの経費節約を図る。

(実例)

30席のレストランで月間食材費100万円の場合、適切な需要予測により10〜20万円の削減が可能です。

更に、生ゴミ回収費用(月3〜5万円)の大幅カットと、無駄な調理工程の削減により月の電気・ガス代を5〜10%削減できます。

1-2ブランド価値と顧客ロイヤリティの向上、「選ばれるお店」になる。

(効果的な要素)

・環境配慮への取り組みを見える化(可視化)することで新規顧客の開拓が可能になる。

・SNSと相性の良い取り組み(「使い切りメニュー」「終売予告」など)がおこなえる。

・ESGを重視することは、企業や行政案件の対象になりやすくなり法人利用の開拓に繋がる。

特に企業の歓送迎会や接待での利用が増える傾向にあります。多くの企業がESG(環境・社会・企業統治)経営を重視するようになり、「取引先との食事も環境に配慮したお店で」というニーズが高まっているからです。

1-3従業員エンゲージメントの向上、「やりがい」が「定着率」を上げる。

(効果)

・仕事への誇りと一体感が生まれて、社会貢献を伴う改善活動は離職抑制に効く。

・教育負担が軽減し、標準化が進むほど「人次第」を減らせる。

・効率的な調理技術や在庫管理能力が身につくことで、スキルアップが実感できる。

ある居酒屋では、フードロス削減プロジェクトを始めてから、スタッフの自主的な改善提案が月5件から20件に増加。

離職率も前年比30%改善という結果が出ています。

2.実践的なフードロス削減戦略

A.データ活用によって需要予測の精度を向上

1.POS集計・分析(過去1年間のデータを分析する)

・雨の日は通常より客数が15%減るが、客単価は8%上がる。(長居する傾向が読み取れる)

・データから金曜日の17時台は混雑するが、19時以降は意外と空くことが分かる。

・特定メニューの曜日別売上傾向を把握する。

2.在庫・消費期限の可視化

・定期的な棚卸し、ロット管理によって消費期限を管理する。

・消費期限が近い食材から使っていく店舗のルールを決める。

・スタッフ全員がリアルタイムで在庫状況を共有できる環境を作る。

3.発注ルールの定義

・目標在庫日数・納品スケジュール・商品ロットを管理して、1日の営業に必要な食材ごとの数量管理を再現性高く実現

する。

4.使える補助金(例)

・IT導入補助金(2025)

(補助額)プロセス数により上限5万〜450万円

(補助率)1/2(賃上げ要件充足で2/3以内)

(対象)POSレジ・受発注システム・在庫管理システム・決済等のクラウド化に適用

・申請成功例

(導入費用)200万円のPOSレジ・発注・在庫管理システム

(補助金)100万円(補助率1/2)

(実質負担)100万円

(効果)月15万円のコスト削減→7ヶ月で投資回収

B.「一つの食材で何通りにも使う」発想で、メニューレシピの最適化を図る。

メニューを見直すだけで、同じ食材でも廃棄を大幅に減らせます。ポイントは「一つの食材を複数のメニューで使い回す」ことです。

1.(戦略1)「一食材→多メニュー」で廃棄リスクを分散させる。

・従来キャベツの用途は千切りサラダのみで、余った分は廃棄(月5〜8kg廃棄)していた。

・改善後は、キャベツ一玉(300円)を4つのメニューで完全消化するため部位別に使い切り、

結果、廃棄ゼロを達成し、また売上機会を4倍に増やすことにも成功した。

・外側の固い葉(30%)は、ロールキャベツ(メイン料理・単価1,200円)

・中間のやわらかい部分(50%)は、コールスローサラダ(サイド・単価400円)

・芯の部分(15%)は、野菜スープの具材(日替わり・単価300円)

・端切れ(5%)は、浅漬け(お通し)

2.(戦略2)「ちょうどいい量」を選べる仕組みを作る。

お客様から「量が多すぎて残してしまう」という声、ありませんか?これは店にとってもお客様にとってもマイナスで

す。

・従来、200g固定で提供しているが、30%のお客様が「多い」と感じ、20%程度残していた。

(改善策)パスタの量を選択制にして販売価格も変更する。

・レギュラー(180g):従来価格の95%(1,140円→1,080円)

・大盛り(220g):従来価格の105%(1,140円→1,200円)

・ハーフ(100g):従来価格の70%(1,140円→800円)

(効果)

・食べ残しが20%から5%に減少した。

・客単価は微減するが、満足度向上でリピート率15%アップする。

・食材使用量を計画的に調整することが可能になった。

3.(戦略3)「余り物を宝物に変える」日替わりメニューをシステム化。

冷蔵庫に半端に余った食材を「計画的」に活用する仕組みを作ります。

・「今日のお任せ」枠を設定する。

・(スープ)余った野菜で「本日の野菜スープ」

・(小鉢)余った魚で「本日の魚の煮付け」

・(サラダ)余った野菜で「シェフおまかせサラダ」

・お客様への伝え方 を工夫して、「本日限定!シェフが厳選した旬の食材を使った特別メニューです」 →「余り物処

理」ではなく「特別感」として演出する。

(実際の効果)

~ある居酒屋の例~

(従来)週末に野菜5kg、魚2kg廃棄していた。

(改善後)「今日のおすすめ」メニュー枠で90%を消化する。

(副次効果)「今日は何があるかな?」という楽しみでリピーターが増加する。

4.使える補助金(例)

・小規模事業者持続化補助金

(補助額)上限50万円(条件により最大250万円)

(補助率)2/3

(対象)販促・メニュー表示・Web改修といった販路開拓に適合

・申請例

(合計費用)80万円(新メニュー開発費:50万円、販促物作成費:30万円)

(補助金)53万円、実質負担:27万円

C. 調理・保管の効率化

(設備・運用)

1.設備導入による保存性能の底上げをおこなう。

・真空包装機、高効率冷蔵冷凍、温度ロガーを導入する。

・野菜の保存期間が3日から10日に延長できる。

・まとめて処理が可能になり、下処理の効率化が図れる。

2.盛付写真・基準量・調理時間の標準化によって「迷いと作り過ぎ」を抑制する。

・従来の「塩少々」「適量」という曖昧な表現からグラム等の表現に変更してレシピを作成する。

(改善後)「塩3g(小さじ1/2)」「醤油15ml(大さじ1)」

3.使える補助金(例)

・ものづくり補助金(2025)

(補助額)従業員規模に応じ上限750万〜2,500万円(特例で最大3,500万円)

(補助率)中小1/2・小規模2/3

(対象)生産性を高める設備投資に適用

3.地域連携で「売り切る」循環をつくる

1.フードシェアリング活用「捨てるくらいなら売ってしまおう」

(実践例)

・SNS等のツールを活用して閉店前の在庫を直接販売する。

・閉店2時間前には、通常価格の30〜50%割引で販売開始して売れ残りを低減する。

(実際の効果)

~カフェの例~

・従来の廃棄:月間5万円相当

・SNS販売後:廃棄2万円、販売収入2万円

・実質改善効果:月5万円→月1万円(80%改善)

2.地元農家と直接連携して「Win-Win-Win」の三方良しの関係を構築

(規格外商品の活用による成功事例)

・従来の流通経路は、市場→仲卸→小売→飲食店

・地域の農家さんと直接取引することで、仕入コストを30〜40%削減

(具体的な連携方法)

・契約栽培:「毎月トマト50kg、人参30kgを固定で仕入れ」と事前契約

・季節メニューの開発:農家の収穫スケジュールに合わせたメニュー設計

・地産地消アピール:「地元○○農園の朝採れ野菜使用」としてブランド化

3.地域ネットワーク:「一人では無理でも、みんなでなら」

・組合や自治体のプロジェクトに参加し、情報と人脈を獲得する。

(成功例)

~都内の商店街では、5つの飲食店が連携して「食材融通システム」を構築~

・A店で余った野菜をB店のスープ材料として提供

・C店の仕込み過多をD店とE店で分担

・取組みの結果、参加店舗全体で食材廃棄を平均35%削減することに成功

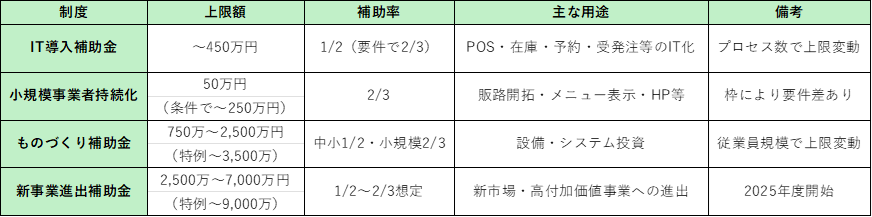

4.2025年に活用可能な主要制度(早見表)

5.今から動くための3ステップ

(Step1)現状把握

・1週間の廃棄ログ(品目・重量・理由)を記録する。

・月次の仕入・廃棄を見える化する。

・スタッフから意見をヒアリングし集約する。(改善アイデアの収集)

(ポイント)完璧でなくてOK。「だいたいこのくらい」から始めましょう。

(Step2)計画設計

・3ヶ月後、6ヶ月後、12ヶ月後の削減目標を数値で設定する。

・設備・システム候補を3つ選定する。

・候補補助金を2つ以上ピックアップする。

(具体例)

・目標:「6ヶ月後に廃棄率を現在の20%から12%に削減」

・設備候補:「発注・在庫管理システム、真空パック機、冷蔵庫増設」

・補助金:「IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金」

(Step3)実行準備

・申請書類の着手

・顧問税理士、社労士などの専門家への相談

・月次レポートの運用開始

(成功のコツ)

・無理な計画は立てない。(80%の完成度で始める)

・スタッフのアイデアを積極的に採用する。

・小さな改善も見逃さずに評価する。

(重要な心構え)

・完璧より継続。小さく始めて、数字で学び、次の一手へ進む。フードロス削減は「良いこと」以上に、

強い店づくりの最短ルートです。

・「明日からやろう」は永遠に来ません。「今から始めよう」が成功への第一歩です。

(相談先)

・商工会議所/よろず支援拠点:経営・補助金全般の相談窓口

・中小企業診断士、税理士、社労士などの専門家